您好,歡迎訪問(wèn)我們的官方網(wǎng)站,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

您好,歡迎訪問(wèn)我們的官方網(wǎng)站,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

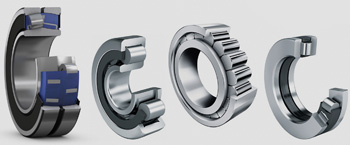

進(jìn)口軸承整體解決方案提供商

代理品牌眾多,客戶一站式采購(gòu)

可以為遍布全國(guó)的軸承采購(gòu)渠道提供較為完善的售后服務(wù)。

資深專(zhuān)業(yè)客服 全天候線上服務(wù)。

根據(jù)客戶需求,選擇更高效的處理方式。

根據(jù)客戶軸承應(yīng)用環(huán)境,為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)!

擁有較大軸承倉(cāng)庫(kù),科學(xué)完善的庫(kù)存管理體制,確保產(chǎn)品存儲(chǔ)環(huán)境。

整合行業(yè)資源,為您提供專(zhuān)業(yè)的選型推薦。

現(xiàn)貨庫(kù)存保障供貨,準(zhǔn)時(shí)將產(chǎn)品交付客戶手中。

客戶至上、細(xì)心服務(wù)、快速保障、恪守承諾。

全天候7*24小時(shí)在線提供服務(wù),私人定制解決方案。

完善的售后服務(wù)隊(duì)伍,周到的服務(wù)平臺(tái),解除客戶的后顧之憂。

您好,歡迎訪問(wèn)我們的官方網(wǎng)站,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

|

進(jìn)口軸承整體解決方案提供商

舍弗勒重組:關(guān)閉五大工廠,裁員900人

舍弗勒重組:關(guān)閉五大工廠,裁員900人

2019-4-26

據(jù)外媒報(bào)道,由于歐洲和中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟,德國(guó)軸承制造商舍弗勒2018年利潤(rùn)大幅下滑。該公司預(yù)計(jì),**經(jīng)濟(jì)在未來(lái)幾年將進(jìn)一步放緩,**汽車(chē)行業(yè)面臨的環(huán)境仍將非常嚴(yán)...

2019-2-26

圓柱滾子軸承的工作溫度取決于多種因素,包括所有相關(guān)熱源的發(fā)熱量、熱源之間的熱流速率以及系統(tǒng)的散熱能力。熱源包括軸承、密封圈、齒輪、離合器和供油等等。散熱取決于很多因素,包括軸和軸承座的材料及設(shè)計(jì)、潤(rùn)滑油的循環(huán)及外部環(huán)境條件。這些因素將在之后的章節(jié)分別介紹。發(fā)熱...